電通による“人”基点のマーケティング「People Driven Marketing(※)」(ピープル・ドリブン・マーケティング)。

毎年アップデートを重ね、現在は「PDM5.0」に進化しています。

本連載では、電通人と企業のゲストたちが、マーケティングとデータの未来を語った「People Driven Marketing® 実践ウェビナー2021」3日間の模様を、ダイジェストでレポートします。

3日目のテーマは「PDMの拡張」(キーノートセッションはこちら)。今回は「新しい“人”基点サービス」を紹介した3つのセッションを紹介。データやデジタルテクノロジーを活用しながら、顧客視点でどのようにビジネスを変革するのか?具体的な事例を交えながらマーケティングの未来像を示した各セッションについてお伝えします。

※所属や役職はウェビナー当時の情報です。

<目次>

▼“需要予測”で、マーケティングプロセスに革命を!

▼多角的にデータを活用したセブン‐イレブンのマーケティングプラットフォームとは?

▼“人”基点のテレビプランニング。現在地と未来

※People Driven Marketing

https://www.dentsudigital.co.jp/service/pdm/summary/

電通が提唱する、データ&デジタル時代に対応した“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク。課題を人(People)基点で捉え直し、電通グループが持つ最先端のマーケティング手法を統合して、顧客の持続的な成長を支援していく。

“需要予測”で、マーケティングプロセスに革命を!

最初のセッションは、POSデータと気象データを掛け合わせて解析する“需要予測”を、マーケティングプロセス全体に活用するメリットとノウハウについて。

MCを務めた電通第1統合ソリューション局の大島聡氏は、「顧客の“この商品がほしい”と思うタイミングと、企業の“顧客が必要とするその瞬間に商品やサービスを提供したい”というニーズを、高度にマッチングさせることが重要」と述べました。

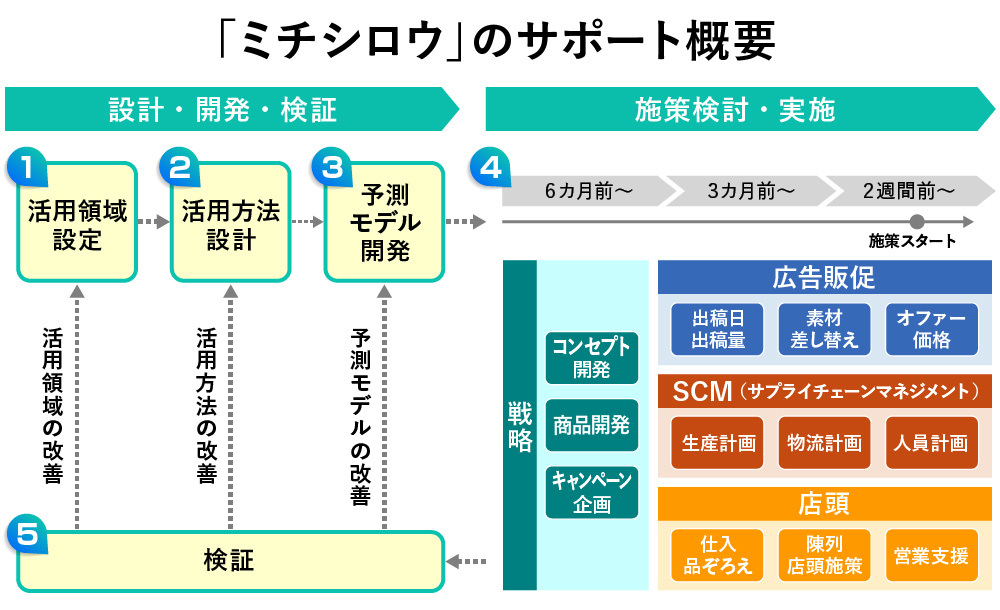

そして“需要予測”は、「大きな需要が見込まれるタイミングで広告の出稿量を増やすためだけでなく、マーケティング戦略や生産調整、店頭の品ぞろえや、棚割りなどのプランニングにも活用できる」と、その可能性を示唆しました。

電通では“需要予測”を活用しながら、企業のマーケティングプロセス全体を支援するコンサルティングサービス「ミチシロウ」をリリース(概要はこちら)。大島氏は、「設計・開発・検証」と「施策検討・実施」の大きく2つのフェーズで、“需要予測”を活用しながら具体的にどんな施策が打てるかを提案し、実施までサポートしていることを伝えました。

続いて、電通データ・テクノロジーセンターの櫻木裕之氏、日本気象協会 社会・防災事業部 気象デジタルサービス課の中野俊夫氏、小越久美氏が登壇。

「ミチシロウ」のリリース以前に、日本気象協会と電通は、気象データを活用し、マーケティングの高精度化を目指すべく、“Weather Enhanced Marketing(WEM)”プロジェクトを2018年に発足。本プロジェクトにおいて、「ウレビヨリ」というソリューションを開発したことを櫻木氏が述べました。

ウレビヨリは、スポーツドリンクや制汗剤など、気象要因で生活者の需要が高まる瞬間(モーメント)が左右される約160品目の購買データと気象データを独自手法で解析し、需要の変化を指数化する予測モデル。

日々更新される全国の気象予報情報(日平均気温、日照時間、降水時間、湿度)を常時反映し、エリア別、品目別といった視点で需要の変化を、日次の場合は最長2週間前に捉えることが可能です(週次や月次の場合は、より長期予測が可能)。

生活者のモーメントを事前に予測することで、効率がよく機会を逃さないテレビプランニングやデジタル広告配信をはじめ多様なマーケティング施策が見込めると、櫻木氏は言います。(リリースはこちら)。

さらに、「ウレビヨリではエリア・時期ごとの売れ時を事前に察知することで、より細かなニーズの違いに対応したマーケティングを可能にします。これまでにアイスクリーム、清涼飲料水、アルコール飲料などさまざまなカテゴリーでご活用いただいています」と、続けました。

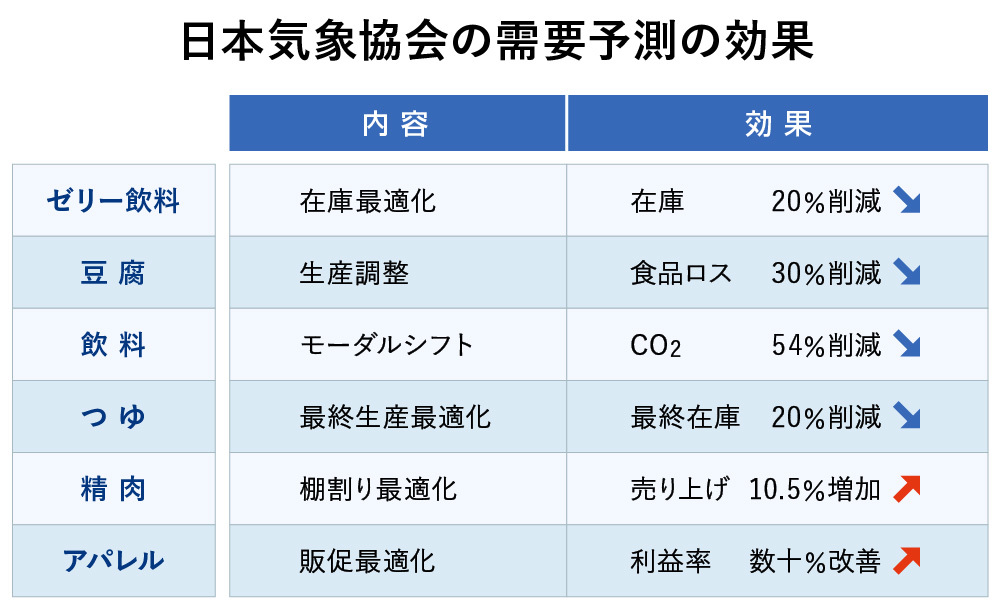

気象データは、“需要予測”において最も重要な要素です。中野氏は、「全産業の1/3は、なんらかの気象リスクがあります。そして気象は唯一、将来が物理的に予測可能なものである」と述べました。日本気象協会では、気象を使った需要予測を行い、さまざまな企業に提供しています。多くの効果を上げたことが評価され、日本気象協会は、平成28年度省エネ大賞で経済産業大臣賞(ビジネスモデル分野)を受賞したことを中野氏が紹介しました。

さらに、小越氏からは、“需要予測”のマーケティング活用で重要なのは、生活者の体感を捉えることだと説明されました。

「同じ気温でも、季節によって“体感”は異なります。例えば、冷やし中華の売れ始めは、最高気温が18℃を超える頃、おでんの売れ始めは、最高気温が30℃台を切るぐらいからです。4月の18℃はとても暑く感じ、8月の29℃はかなり涼しく感じるのです。一般に、気温が30℃近いと暑いと考えますが、おでんの売り上げが伸びていることがわかれば、体感的には涼しくなっていることを客観的に把握できます」(小越氏)

POSデータと気象データを掛け合わせて解析する“需要予測”は、消費者の体感を商品需要に置き換えて具体的に表現した指標だと小越氏。この特徴を利用し、キャンペーン施策や広告出稿量の調整に活用できるのがウレビヨリなのだといいます。

小越氏は続けて“需要予測”のマーケティング活用事例を紹介。サプライチェーン部門とマーケティング部門が情報を共通利用することが、効率的な利益向上のためには重要であると強調しました。

セッションの最後には登壇者から、“需要予測”が生活者に提供できる価値と、取り組む際の秘訣(ひけつ)について語られました。

「“需要予測”は、ニーズ(需要喚起)、ウォンツ(購買喚起)、ロイヤルティ(継続喚起)の3つの点で、生活者の『発見』『解決』『満足』を効果的に醸成できます。生活者が必要とするタイミングで情報提供ができ、企業側はマーケティング効果を高めることが可能です」(櫻木氏)

「“需要予測”による業務改善は、生活者にも大きなメリットがあります。『在庫最適化』により在庫回転率が向上すれば、新鮮な商品を届けられますし、『棚割り・販促最適化』により求められる商品を最適な価格で、安定して供給が可能。食品ロス削減や消費者満足度の向上につながります」(中野氏)

「リードタイムごとに情報を使い分けることが重要です。そして短期から長期まで予想の粒度が異なるため、リードタイムごとに情報の活用を考えていくことが運用の秘訣です」(小越氏)

そして櫻木氏が「“需要予測”は、ビジネス全体を取り巻く幅広い領域で活用できます。誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)という分析軸に加え、“需要予測”によって「When(タイミング/モーメント)」という新しい競争軸が入ってくることで、マーケティング意思決定の精度を上げることに役立つでしょう」と展望を述べ、セッションを締めくくりました。

多角的にデータを活用したセブン‐イレブンのマーケティングプラットフォームとは?

「セブン‐イレブンアプリを基盤にした統合マーケティングソリューション」と題したセッション。

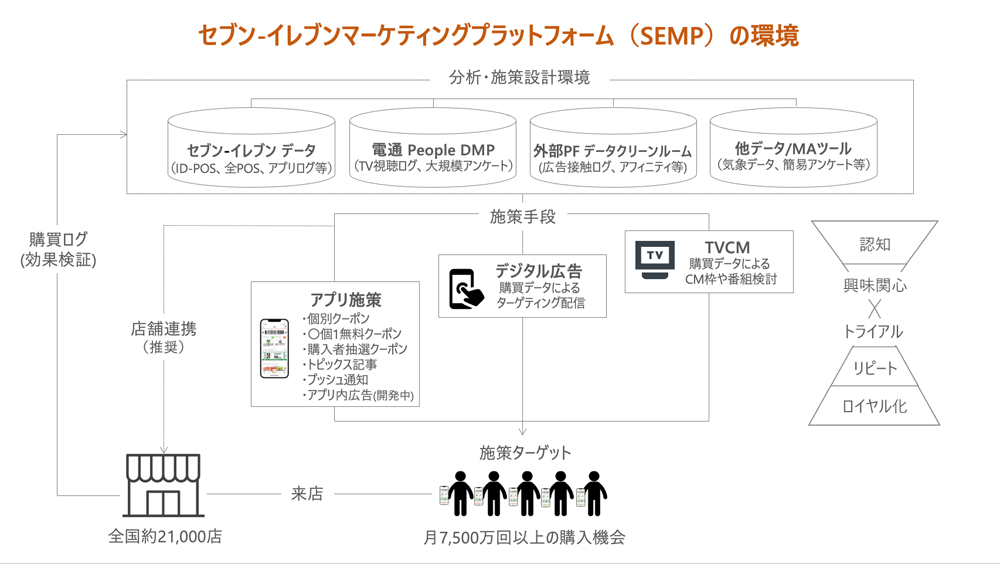

セブン‐イレブンアプリに連携する各種のデータや施策手段を活用したメーカー向けのマーケティングソリューション「セブン‐イレブンマーケティングプラットフォーム(SEMP)」の提供を開始したセブン‐イレブン・ジャパン マーケティング部(当時 販売促進部)デジタル販売促進 統括マネジャーの杉浦克樹氏、マネジャーの大石健司氏をゲストとして招き、電通の能登康之介氏が登壇しました。

まず、杉浦氏がプラットフォーム開発の背景を説明。

2021年9月時点で、会員数約1,500万人以上、750万MAU(Monthly Active Users)のセブン‐イレブンアプリですが、「従来はコーヒーに全く関心のない会員にもセブンカフェのクーポンを送るというような、会員全員に同じ情報を一斉に配信するコミュニケーションをしていたため、それぞれの会員が本当に求める情報をタイミングよく送る必要を感じていました」と杉浦氏はいいます。

「そこで、セブン‐イレブンアプリに紐づくID-POSデータ(※1)を分析し、値引きやクーポンだけでなく、新商品などの情報を一人一人のお客さまに最適なタイミングで最適な内容をお送りする1 to 1のマーケティングを少しずつ進めてきました」(杉浦氏)。

※1 ID-POSデータ:顧客の固有ID(性・年代などのさまざまな顧客情報)が紐づいた購買データ。

セブン‐イレブンのID-POSデータは、「週に何度も利用するお客さまが多いのでデータの鮮度が高い」「全国の老若男女が利用するため幅広い層のデータが集まる」「顧客の嗜好(しこう)だけでなく実際の行動として購買データが取れる」という特徴があり、非常にリッチなものだといいます。

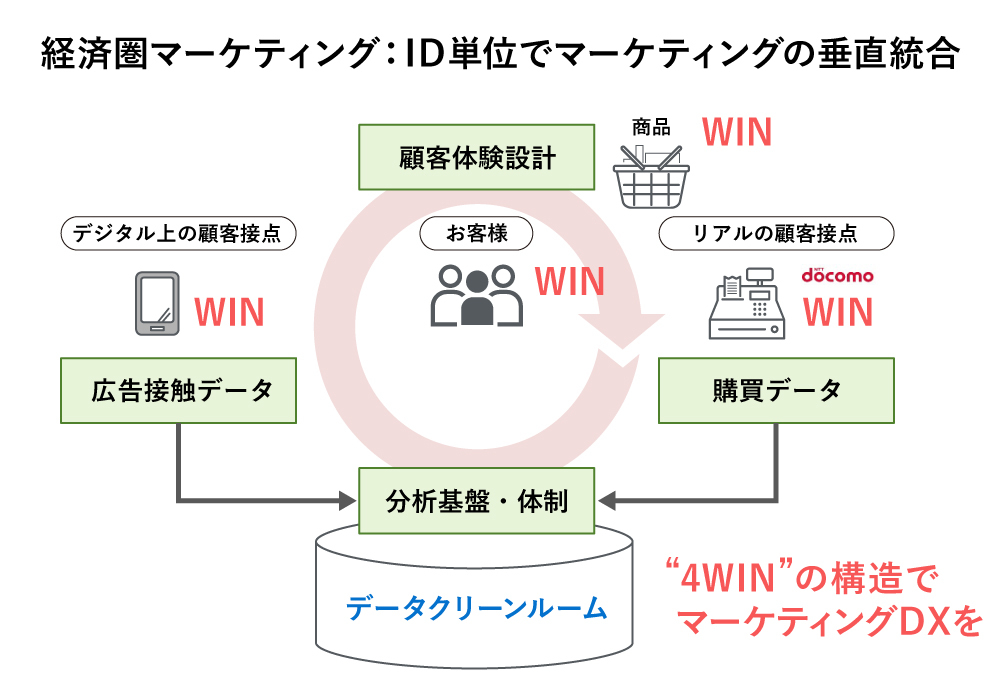

このID-POSを中心としたデータを使って各種の販促施策の設計を行い、効果検証を実行する。その一連のPDCAサイクルを、マーケティングプラットフォームとして、メーカーにも開放するというのが、「セブン‐イレブンマーケティングプラットフォーム(SEMP)」の基本的な考え方。「このプラットフォームでの取り組みを進めることで、メーカー様とセブン‐イレブン、そしてお客さまにとっての『三方良し』を目指したい」と、杉浦氏は述べました。

大石氏からは、従来のメーカー協賛とセブン‐イレブンマーケティングプラットフォームとの違いに関する説明がありました。これまでもメーカー提案によるセブン‐イレブンアプリの販促施策は実施していたそうです。しかし、その施策設計や検証プロセスは必ずしも細やかなデータ分析に基づいたものではありませんでした。同プラットフォームでは、企画段階からID-POSを中心としたさまざまなデータを使って、メーカーと一緒にPDCAサイクルを立案できることを説明。

「ID-POSデータは、個別最適なアプリ施策(クーポンキャンペーンや情報配信など)の設計だけではなく、外部の広告メディアを使った認知促進策のプランにも利用可能です。それらの施策設計や効果検証時に利用可能なデータ項目は多岐にわたり、メーカー様の日々のマーケティング活動につながるような分析をアナリストが要望を聞きながらカスタムしていくことが可能です」(大石氏)

さらに大石氏は、単なるデータホルダーではなく、事業会社であるセブン‐イレブン・ジャパンがこのようなマーケティングソリューションを提供する最大のメリットとして、売場と連携した統合的な販促施策が実践可能な点も強調しました。

続いてプラットフォームを有効活用した事例として、セブン‐イレブンが自社ブランドの「たんぱく質が摂れるローストチキン&スパイシーチリ」という健康系の商品で実践したケースが紹介されました。この事例について大石氏は、「テレビCMで訴求していたものの、より多くの方に繰り返し手に取っていただきたいと考えていました。この施策では、ID-POSデータを使った機械学習によるリピート購買の予測スコアを算出して、それに応じたクーポンの出し分けを行いました。また商品認知が足りないと思われるお客さまには、事前のA/Bテストで効果性の高かったウェブ広告素材も同時に配信を行いました。施策結果としても、狙ったような費用対効果を得ることができました」と説明。

本プラットフォームの開発及び運用をサポートする電通の能登康之介氏は、マーケティングを専門とするデータサイエンティストの立場からこのソリューションの強みを解説。

能登氏は、本プラットフォームには日用消費財のマーケティングに必要な4つの要素、「分析環境」「施策手段」「店舗連携」「集客力」が高いクオリティで揃っているといいます。

まず「分析環境」としては大規模ID-POSとそれに紐づく各種データが、ほぼ制約なく使えることで、さまざまな分析が可能で、それとシームレスに連携する「施策手段」として、ID単位でも設計できる各アプリ施策(クーポンキャンペーン、情報配信など)や広告施策が用意されていると説明。

「商品の購入者や市場環境を把握するような分析だけではなく、メーカー様が普段から考えているターゲット仮説の再現を行ったり、高次元のデータを使った機械学習による顧客セグメンテーションやデュアルファネルの各KPIを最大化するような予測モデル等によって、最適なターゲットと施策の組み合わせを検討することができます。さらに、それをRCT(ランダム化比較実験)や統計モデルを使った因果推論的手法によって検証することができるというのは、マーケティングのPDCA環境としては、最高レベルのものと言えると思います」(能登氏)

そして、オフラインでの購買が約9割を占める日用消費財では「店舗連携」が、各種の施策効果を最大化する上で特に重要であり、現在のアプリユーザーだけでも毎月7,500万回以上ある購買機会に対してマーケティングアプローチできる「集客力」という点も考えると、オフラインのマーケティングソリューションとしては、他に類を見ないと考えているとのこと。「特に、セブン‐イレブンアプリは、来店前や店頭という購買意欲が伴ったタイミングで良く見られるアプリなので、特定の商品の購買を促す手段ということに関しては、とても有効な施策手段になると考えています」という能登氏。

この後、能登氏は、実際のメーカーとの取り組み事例を紹介し、このマーケティングプラットフォームが対応できるマーケティング課題が多岐にわたること、中長期に活用していくことでメーカーにとっての価値も最大化されるということを解説しました。

そして、最後に、杉浦氏から、SEMPの利用条件に関する説明がされた上で、「メーカー様からの要望やマーケティングの潮流なども踏まえて、本マーケティングプラットフォームは、アップデートを継続的に行っていく」という意気込みを伝えていただき、本セッションは終わりました。

“人”基点のテレビプランニング。現在地と未来

「データ革新で実現するテレビと未来の現在地」と題したセッションでは、テレビプランニング領域での新たなソリューションや最新情報について伝えました。

登壇したのは、電通ラジオテレビビジネスプロデュース局の足木勇介氏と朴泰輝氏。まず、朴氏が、テレビの現状から未来について、トピックスを交えて語りました。

世帯内での視聴の個人化やテレビを持たない若年層の出現など、テレビを取り巻くライフスタイルは変化しています。この流れを受けて、地上波の番組をネットで同時配信する動きもあります。加えてコネクテッドTV(インターネットに結線したテレビ)の普及によって、テレビが動画を見るためのデバイス化する流れは今後さらに加速するとのこと。

「電通が2021年に実施した調査では、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスは、PC・スマートフォンよりもコネクテッドTVの方が視聴頻度も時間も増える傾向にあることがわかりました」(朴氏)

朴氏は、Cookieフリー化の影響はテレビや動画配信の領域にも深く関わる問題だと言い、「動画配信プラットフォームは、データ領域の競争力維持のために、OneID化を進めざるを得ない」としました。OneIDとは、人基点でIDを“集約”することです。

「例えばメールアドレスを登録すれば、その一つのIDだけで各企業のさまざまなサービスが受けられるようになる、といったことを指します。テレビ放送もこの流れに乗らざるを得ず、周辺サービスでも今後OneID化に取り組み、視聴者データの集約に取り組んでいくことになると予想されます」(朴氏)

OneID化が進めば、ネット結線されたテレビの視聴ログデータがマーケティングにおいて一層重要になると朴氏は続け、「しかし、テレビのデータは、デジタルのDMP(データマネジメントプラットフォーム)の世界から隔絶しています。それをつなぐソリューションとして、電通のSTADIA(※2)などがあります。将来的には、技術革新によって、テレビ、パソコン、スマホのデータが統合される方向に向かうでしょう」と展望を述べました。

※2 STADIA:テレビをはじめとする“オフライン”メディアと、スマートフォンやPC上の“オンライン”メディアのデータを統合し、より効果的なマーケティングを実現させるオンオフ統合ソリューション。2022年2月時点で約930万台のテレビの視聴ログデータと、約1,000万台のモバイル広告IDや約1.48億件のCookie IDのオーディエンスデータ規模を有する。

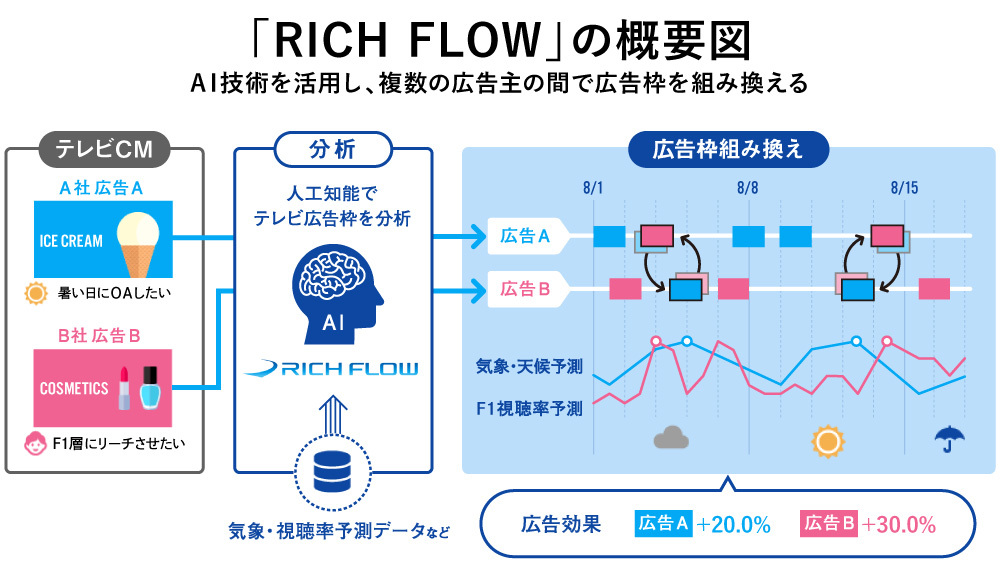

さて、テレビに関するさまざまなデータを集めて、それらをどうマーケティングに活用するのか。テレビの新しい未来に対応し、広告の価値を最大化するために開発した電通の2つのソリューション、「RICH FLOW」と「CONNECTED VIEW」について、足木氏が説明しました。

「2020年にリリースしたRICH FLOW(β版)は、AI技術を活用してCM効果を高めるシステムです。複数の広告主間での広告枠の組み換え(最適化)が実現できます。

例えば、広告主のA社は、暑い日にアイスクリームのCMを出稿したい、B社は、F1(20~34歳の女性)層にCMをリーチしたいという全く異なるKPIを設定していたとします。RICH FLOWでは、両社にとって最適な広告枠をAI(人工知能)で分析し、両社ともに広告効果がアップすると予測される場合、広告枠を組み換えるというものです」

続いて、足木氏は「CONNECTED VIEW」について説明。「このソリューションは、『設定したターゲット視聴に応じて、出稿料を払いたい』というニーズに応えます。視聴ログデータを基に発注生産を行う、次世代型バイイングメニューです」と述べました。

テレビ放送ではたくさんの人に広告が届きますが、「CONNECTED VIEW」は、上図のように実データとして測定できた視聴ログ数(VIEW数)のターゲット視聴数に対して単価課金を行うところがポイントです。

続いて朴氏が“人”基点でテレビを活用するための3つの課題について触れ、それぞれ今後の展望を語りました。

課題1:PM(※3)視聴率との乖離(かいり)や、関東偏重、ローカルデータの不足

ローカル分析も可能な全国規模の実数データで、かつPM視聴率に近い代表性を担保しつつ、個人ベースの行動も分析できる“PM準拠のビック実数データ”が必要とされており、この課題を第一に解決しなければならない。

※3 PM(ピープルメータ):視聴率調査会社が、個人視聴率調査に使用する測定機のこと。

課題2:データクリーンルーム間の統合評価の実現

複数のデータクリーンルームを見ることができても、それぞれの結果を正しく比較できないという課題。分析結果を適切に比較するためのソリューションの開発が必要。

課題3:コンテンツをキーにしたコミュニティマーケティング

“人”基点のデータが整備されることで、コンテンツの強化に、より着目されるようになるので、「コンテンツID」をキーに、デュアルファネルに貢献できる仕組みを構築し、マーケティング支援に取り組む必要がある。

最後に朴氏は放送波の今後について、「ターゲティングができないという弱点がある」と指摘しつつ、「しかし、さまざまなデータ活用で、放送波が持つ“ターゲットの周辺層でのマーケティング効果”も判明しつつあります。周辺層が活性化すると、さまざまな購買行動にポジティブな影響がみられ、売り上げ貢献することもわかってきています。この点について今後、電通の研究結果にも注目してください」と述べ、このセッションを締めくくりました。